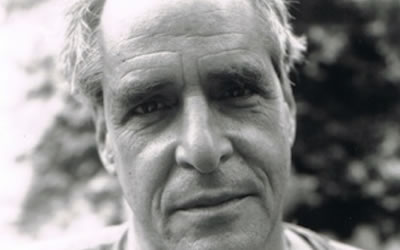

1936年ニューヨーク生まれ。

1960年代のヴェトナム反戦と若者たちの反逆のうねりのなかで、ジョン・ジョストらと共に映像による左翼前衛闘争集団“ニューズリール”の結成メンバーとなり、集団制作により4年間に50本の作品を発表。

その後もドキュメンタリーとフィクションの境界線上に現代社会の本質を政治的・批評的立場から見つめる作品を発表し続けた。

80年代からはパリに在住。ヨーロッパにもその視野を広げ、長編だけでなく短編やビデオ作品も手がけた。

82年にはヴィム・ヴェンダース監督『ことの次第』の脚本を共同で執筆している。

1999年に急逝。1989年の「ルート1/USA」は、山形国際ドキュメンタリー映画祭’89で最優秀賞を受賞。山形には1997年に審査員として再来日し、没後の2001年に特集上映が行われた。

- 1965年

- 「FALN」

- 1966年

- 「イン・ザ・カントリー」

- 1967年

- 「エッジ」

- 1969年

- 『アイス』

- 1969年

- 「人民の戦争」

- 1975年

- 『マイルストーンズ』 共同監督:ジョン・ダグラス

- 1977年

- 「ポルトガルにおける階級闘争からのいくつかの情景」 共同監督:フィリップ・スピネッリ

- 1980年

- 「ガンズ」

- 1981年

- 「誕生」

- 1982年

- 「全速力で」

- 1983年

- 「恐怖」

- 1984年

- “Notre nazi/Unser Nazi”(われらのナチ)

- 1985年

- 『ディーゼル』

- 1986年

- “Un plan d’enfer”(地獄の計画)

- 1987年

- 「ドクス・キングダム」

- 1987年

- “X−Country”(X-カントリー)

- 1989年

- 「ルート1/USA」

- 1990年

- 「ディア・ドク」

- 1990年

- “Maquette”(下絵)

- 1991年

- 「ベルリン 90年10月」

- 1991年

- 「ビデオ書簡:ロバート・クレイマーとスティーヴン・ドウォスキン」

- 1991年

- 「風下にて」

- 1991年

- 「フィデル・イントゥスカ・フェルナンデスのために」

(政治犯釈放キャンペーンの公共映画「忘却に抗って」の一本) - 1993年

- 「スターティング・ポイント」

- 1993年

- “Greg Lemond USA/Andrew Hampston USA”(グレッグ・レモンド/アンドリュー・ハンプトン)(サイクリストに関するTVシリーズ「車両」の二本)

- 1995年

- 「ウォーク・ザ・ウォーク」

- 1996年

- 「マント」

- 1997年

- 「ゴースト・オブ・エレクトリシティ」(オムニバス映画「ロカルノ半世紀:未来の反省」の一本)

- 1998年

- 「セイコムサ」

- 1999—2000年

- 「平原の都市群」

極端な言い方をしようと思う——議論のために、少なくとも考えるきっかけとして。

我々はこの惑星に飽きて来ているのではないか?

我々は、その資源と驚異を使い果たしつつある。

そして人類は、他の物たちとー線を画し、上から支配する立場である以上、より高度な気晴らしと刺激に向かう。

テクノ口ジーはもはや我々の神経系統のー部だ。

それに頼って自ら“新しい世界”に身を置く

——これからすべてが行われ、発見されることを待っている新鮮な世界へ。

あるいは、 我々はそれに頼ってこの惑星・地球から飛び出す、外へ、オン・ザ・ロード・アゲイン(再び旅路へ)!

確かに単純化だ。

だが我々の感じていること——人間が多すぎる、我々は世界をめちゃくちゃにした上に、少しでも破壊的でなく、競争するのでない、協力的なやり方を学べるかどうかも疑わしい。

そして略奪者の普遍の性質、 または遺伝子の生存本能として、我々は次なる豊穣の土地を求め、そこを占領しようとつき動かされる——我々の気まぐれと、脆弱な自己正当化の理屈にのっとって。

映画全般と、特にドキユメンタリーとの関連は?

“シネマ”——“ムーヴィー”とは違う、あるいは“映像”や“テレビ”とも。だが“シネマ”、この特定の投企=投影、この規範、この探求の実践の形、思考の分析と表象、“シネマ”は物質世界に属している。

それは我々が“今”どこに立っているかについてのものだ。

それは“ここ”の喜びと問題についてのものだ。

それは常にこの世界と、そこを動く身体についてのものだ。

“シネマ”、特にドキュメンタリーは、我々がお互いに対してだけでなく、モノや他の生物との関係の蜘蛛の巣からも分かち難いことを確認する。

皮肉なのは、“映像”さえもが、我々があるがままの事物と接触することを妨げていること、映像——見せ物が私がまさにここで述べている世界への飽きを反映していることだ。

正しい映画を正しい時に見ることは、我々が自分の周囲の現実との接触を続けることがどれだけ大事なことかを思い出すための数少ない手段なのだ。そうした経験の結果は、我々と我々を取り巻く世界のあいだに対話の可能性を取り戻す助けになる。

(山形国際ドキュメンタリー映画祭1997公式カタログ 審査員のことばより)

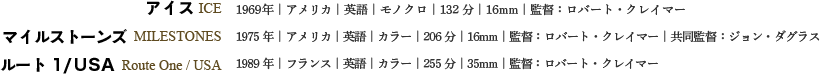

![2017年5月6日[土]〜26日[金] 渋谷 シアター・イメージフォーラムにてアイスICE、マイルストーンズMILESTONESにルート1/USA Route One/USAを加えて再上映決定!!](http://cinematrix.jp/RK/Img/Common/Copy.png)