ポーランド系とウクライナ系の僕の両親は、アメリカで生まれた。

両親の物語は移民の成功物語の典型だ。

両親は30年代にそれぞれの勉強のためベルリンに行った。父は医学、母はバウハウスで芸術の勉強だ。

両親はかなりの愛国者で、ヨーロッパを激しく拒絶していたが、実際には、ヨーロッパとかかさず連絡を取り合っていた。

僕はニューヨークで暮らし、子どもの頃は、アメリカのほかの地域以上にヨーロッパのことをよく知っていた。

僕は兵役逃れのために大学に行った。アメリカの中央部に旅行したのはそれが初めてだった。

ニューヨークは、その固有の活力と共に、まさしく陸の孤島だということを思い知った。

共同体に対立する個人主義という基本路線に、僕のすべての仕事は立脚している。

ヨーロッパには、常に、「芸術家」のために役割というものがある。

ところが、非常に政治的なわれわれニュ一ズリール運動にとって「芸術家」と名乗ることは糞のようなものだった。

そうは言っても誰もが「もはや単独で何かを作っているのではない」と主張するそうした状況において、各集団の内部で映画を作ることによって、僕は居心地のいい立場に身を置いていたわけでは決してない。

50数本の映画を作ったニューズリールのような組繊に4年間属していたのに僕はほとんど映画を撮っていなかった。

『アイス』を撮りたいと思った時、僕は組織を脱退した。その当時、こうしたことのすべてがある種の力を持っていた。

というのも、ほぼ15年にわたる闘争主義、ある共同体への責任があるという理念と切り離せない理念から目覚めようとしていたからだ。

僕には闘争を行なうことができるが、だからと言って、それが世界を変えるだろうか。

たぶん、そうした様々な責任は、 1本の映画によって再び表現されうる。

「ルート1/USA」の撮影中、この間題は、この映画の原則的態度となった。

医者の役は人畜無害ではない。それは、たぶん、政治について語る最良の方法とは、健康について語ることだという理念だ。他者の健康への責任があるという理念は、違った形で政治的労慟を定義する方法だ。

「ルート1/USA」の最初の方で、ドクことポールは、ある診療所を訪ねる時、「診療所のない医者とは何だ」と自問する。

治療する患者を持つには、どこかに根づかなければならない。

だが映画は同じ形で表現されうるだろうか。世界映画などありうるのか。僕は常にこの問題に直面する。

僕は16年前からパリに住んでいるアメリカ人の映画作家だが、アメリカ合衆国からは、いかなる支援も受けていない。僕は常に異邦人なのか、それとも、僕はフランス映画を代表しているのか。

ニューズリールはきわめて集団的だった。女性団体、反戦団体、政治的ヒッピー、レーニン主義者までを再集団化していた。

その映画作品は道具と見なされ、様々な共同体、組合で上映され、あるいは兵士に見せられた。

ニューズリールはヨーロッパでの闘争の試みと比べ、異色だった。

最初の3年間、ニューヨークで、この集団には60人の人々が属していた。公的な方針も、「組織指導者」という理念を伴う共産主義の伝統もなかった。

週に一度、自由参加の集会があり、集会は12時間から14時間も続いた。

労慟者階級が何かを変えるだろうという理念に基づく幻想はほとんど持っていなかった。というのも、その当時、労慟者階級は、政府と[ヴェトナム] 戦争を支持していたからだ。

とすると、どんな人々で、どんなつながりがあったのか。

黒人や女性の共同体、ゲイ、青年などだ。

100年も前のマルクス主義の諸パラダイムが現代の状況の理解の手助けとなるとは思わない。

アメリカには、社会にまったく帰属していない黒人が3000万人いる。彼らの将来の展望はどのようなものなのか。また、どのような種類の運動が、社会においてひとつの役割を演じるよう彼らを導くのか。ニューズリールは、 きわめて豊富なそうした観点を持っていた。

戦争中にヴェトナムにいて、人々が気軽に口にすること、そこの人々の態度において表現された、政治的労働や抵抗の理念をすべて目の当りにするなんて驚くべきことだった。

『マイルストーンズ』には、「人々が違った形で生きるためには、 災厄が必要なのだろうか? と自問する人物が出てくる。彼らはまた、恐怖と極楽の間にあった何かを生きていた。自分たちの最良のものと最悪のものを引き出していた。誰が違う人間なのかは分かっていた。なぜなら、様々な試練があったからだ。

『マイルストーンズ』が作られたのは、共同体運動がアメリカでかなり普及した時期だったし、僕も含め、長らく一緒に暮らしていたあの連中は、突然、そうしたあらゆる運動の背後に隠されていた世界に直面した。

彼らは25歳にもなっていなかったし、食っていく手段もなかった。

子ども達の問題が持ち上がる。根づくことの問題だ。どこに身を置くか。

『マイルストーンズ』を僕はいつも、実に「原子論的」な映画として見る。つまり、人々は、人生を見渡し、来たるべきものに対するひどい恐怖、不安をもっている。したがって、一層、互いにしがみつき合う。たとえば、子どもの誕生は人生におけるー種の飛躍となる。突然、誰もが子どもを作り始めた。

僕が「ルート1/USA」を10年後に撮ったのも、アメリカに行き、1975年には撮ることができなかった、あの人たちと、まさにそのことを語るためだった。

「“今”、“ここ”、“世界について”—ロバート・クレイマー特集」(山形国際ドキュメンタリー映画祭2001)カタログより抜粋

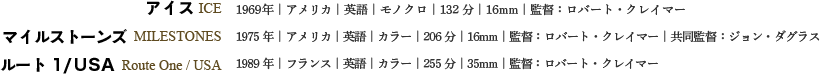

![2017年5月6日[土]〜26日[金] 渋谷 シアター・イメージフォーラムにてアイスICE、マイルストーンズMILESTONESにルート1/USA Route One/USAを加えて再上映決定!!](http://cinematrix.jp/RK/Img/Common/Copy.png)